腊月二十九,农历鼠年还未到来,新型冠状病毒肆虐、武汉封城的消息抢先一步传遍全国。面对突如其来的疫情,一时间人人自危……

随着疫情的发展,确诊、疑似病例人数和死亡人数的增加,全国人民都感受到了巨大的心理压力和恐慌。外界舆论也发生了一些变化,从最开始对吃野味的人的责怪,发展到对武汉人的歧视,甚至对所有武汉人出现了排斥和敌对等负面情绪。网上开始出现各种针对武汉人民的不友好言论:“如果你在武汉我给你加油,如果武汉人在我身边你给我滚开”“群里有身在武汉的退下群,现在5G很快我怕传染”等等。

武汉人口超千万,在读大学生超百万,在疫情进入严重状态之前,绝大部分大学生和外地务工人员都已经回家,对于诸多“离汉人”来说,虽然很多人都能按要求做到自我隔离,但他们在生活中也感受到了很多异样的眼光。

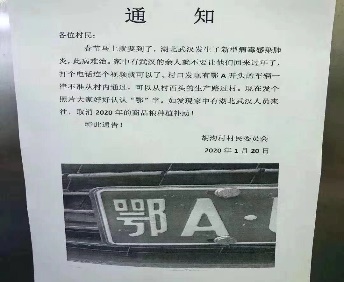

周边人会说“你来自武汉啊,好危险啊!”,当地的社区会在这个人的家门口拉上横幅“本户有武汉返乡人员,请勿相互往来”;只要看到全国各地有鄂A的车,就会被举报或调查,甚至出现武汉返乡大学生隐私信息大量泄漏的情况……

(图片来自微信)

为防止疫情进一步扩散,与武汉人民和武汉返乡人员在物理空间上进行隔离的行为是正确且有必要的,但在心理上也层层设障,对所有武汉人另眼看待,这样也是有必要的吗?

面对这次突如其来的肺炎疫情,大家都处于巨大的焦虑和恐慌之中,很多人会对武汉(病源中心地)产生排斥心理。

用心理学术语来说,这就是应激状态下的自我保护行为,通过将武汉人民或武汉返乡人员与自己“隔离”开来以缓解焦虑,并获得心理上的安全感。

具体而言,新型冠状病毒肺炎疫情是重大社会应激事件,特别是由于我们当前对其知之不多,产生压力、恐惧和焦虑等消极情绪在所难免。为应对这些压力,我们会启动心理防御机制,歧视或偏见就是最常见的一种应激防御机制。

我们害怕病毒,而武汉人又身处疫区的中心,因此我们会害怕武汉人。这意味着我们将强烈的敌意情绪从病毒转移到了武汉人身上。此外,为了保护自己,我们还在心理层面上将自己与身处疫区的武汉人和武汉返乡人员分隔开,并做出一些过激的言论和行为,甚至将他们等同于新型冠状病毒感染者。所有这些“污名化”行为,都会让“我们”更加排斥“武汉人”。

一、什么是污名化?

“污名”一词源于古希腊,指刻在或烙在身体上的一种符号或标记,表明此人具有道德或行为缺陷,人们会因此拒绝或回避他们。各类突发事件的发生不仅带来直接的物理上的损失和人员伤亡,同时还会产生对特定群体的社会排斥、群体抗议、政治诉求甚至制度重组等社会性后果;在这些社会性后果中,人们会将与危险相关的事物、人员、机构、环境乃至制度文化等都打上了“有害”的标签,警示其他人要加以排斥,这一现象被称为是“污名化”[1]。

相对于可以知觉且控制的外显态度,人们对被污名化的个体或群体更有可能产生意识之下的消极的内隐态度。

实验发现正常人和精神病人都会对精神病群体产生“无助的”和“值得责备的”消极内隐态度[2],对整个群体贴上负面标签。

在这次疫情开始的时候,在网上在也经常能看到民众对于所有武汉人一概而论的指责例如: “武汉人素质也太低了,都什么年代了还吃野味”、“武汉人简直祸害了全国人民”。

武汉作为疫情爆发的中心地区,每一个武汉人民或离汉人员都有可能遭受到携带病毒或者缺乏社会公德的“污名化”,尽管他们中的大多数人都自觉隔离,并没有任何危害公共安全的行为。

二、污名化会对个体产生哪些消极影响呢?

1.会对个体的自尊产生影响。

在此次疫情中,遭到污名化的武汉人和离汉人受到辱骂、拒绝时,可能认为自己受到了歧视,这种歧视暗示了个体处于较低社会地位,久而久之,会给个体带来压力和消极情绪体验,如愧疚感[3],进而降低个体的自尊。

2.会对个体的应对方式产生影响。

因污名化产生的消极刻板影响也可能进一步导致他们在某些领域停止努力[4]和降低求助意愿[5],比如会出现消极回避就医的现象。

如果一个人鼓起勇气在社交媒体进行求助却收获了非理性的谩骂和拒绝,被质疑是在博眼球,不相信他们的求助;许多离汉人员被诽谤、基本人权和生活需要得不到保障、个人信息被恶意暴露等新闻此起彼伏,以上这些都会降低他们的求助意愿。

3.会影响个体的身体健康。

与非污名化个体相比,污名化的群体成员常常伴随着很多心理和生理问题,在这次疫情中,许多感染人员本身就面临着医疗条件不足等困难,再加之网络上对其污名化所带来的指责和排斥加大其心理压力,可能进一步恶化病情[6]。

如何应对污名化和偏见呢?

一、For普通民众:

1.主动地觉察我们对他人的偏见与歧视,就是一种新的开始。

由于网络的匿名性,责任容易被分散,个体身份感的弱化会导致其在行动或发言之前,对自己行为后果的觉察也变少,我们应主动思考自己是否在不经意间产生了“污名化”思维,停止对返乡人员“贴标签”。

(图片来自百度图片)

2.不侵犯离汉人员的合法权益。

恶意传播离汉人员的个人身份信息,按照《传染病防治法》的规定,已经构成了违法行为。

停止传播他们的个人信息,保护离汉人员的合法权益,要知道:我们的敌人是疾病,而不是武汉人,当下我们需要团结、需要理性!

(图片来自微博)

3.认识到新闻报道中恶意“逃离”的武汉人只是少数。

在武汉市庞大的人口中,恶意逃离的武汉人只是少数,却因为新闻报道的凸显性让人很容易误会成大多数。

大部分武汉返乡人员其实很害怕自己会传染别人,基本都会自我隔离,我们可以换位思考一下。

并尝试在信息层面“接触”武汉返乡人员和在疫区中的武汉人,比如,在B站#封城日记#里,就有许多up主记录了他们的生活。(视频地址:https://search.bilibili.com/all?keyword=%E5%B0%81%E5%9F%8E%E6%97%A5%E8%AE%B0&from_source=nav_search_new)

了解的越多,偏见就越少。去了解被隔离的人他们是怎样生活的,他们在经历些什么,主动关心他们的情绪状况,问一声“需要我们做什么”,远比封住武汉返乡人员的大门更能加深人际间的感情,多一份善良,多一份爱。

4.提高信息素养,克服负性偏向。

负性偏向效应指出,人们在面对各类信息时,更容易注意、记住并传播负面的信息,并容易将模糊不清的信息解读为负面信息[7-8]。

当前时期,我们需要提高媒介素养,不盲目相信媒介发布的信息,学会用批判性的思维看待一切,理性地分析报道,提高自己对垃圾信息的免疫能力,提高媒介素养。

在武汉封城之前,人们不过是将“我从武汉来”当成是一句调侃,借以逃避亲戚朋友的的过年“问候”。可是随着事态的发展,身处在疫情中心的武汉人和武汉返乡人员该如何应对可能面对的歧视、偏见和污名化呢?

(图片来自微信)

二、For武汉人民以及武汉返乡人员:

1.我们要接纳自己和他人的情绪。

身处在疫情核心的武汉人和武汉返乡人员,我们需要识别并接纳自己的情绪,面对危险或灾害,我们或者他们,以及每一个人,都会处于某一角色之中,我们一定会害怕、会愤怒、会恐惧……认识并理解他人对武汉及武汉返乡人员的“污名化”,是对恐惧本能的情绪化反应,是正常现象。

2.理解派出所以及社区等工作人员的工作,配合进行信息的登记和身体状况的监测。

为了自己和他人的身体健康,配合隔离,不到处乱跑,在14天潜伏期内主动自我隔离并密切监控自己的身体状况,希望就在前方!

3.把时间放在疫情以外的地方,不强迫自己过度关注与疫情有关的事情。

过度关注会导致负面情绪的积累,会让人时常觉得心里“堵堵的”,“什么事也帮不上”的无力感。这种无力感确实很容易让人沮丧。但我们可以管好自己,转变自己的思维模式,保持乐观心态,把自己的爱好拾起来,看看书、看看电影、做做瑜伽、听听歌,给自己的生活一个规划,让自己充实起来,保持身心健康,关注积极的消息,避免负罪感, 也是一种减轻一线人员负担的方式,这也是一种“帮忙”。

虽然个体由于恐慌情绪而产生抵御武汉人的态度或行为属于正常的应激反应,但我们还需产生正确的认知:这场战役是和病毒的战役,而不是和武汉人的战役,也不是和“离汉人”的战役。

白岩松在节目中倡导“隔离病毒,不隔离爱”。

身处武汉之外的人们,千万不要再在网络上对武汉人进行言语攻击,让武汉人感觉伤心难过。因为做出了巨大努力和牺牲的,恰恰就是武汉人。让我们携起手来,众志成城,共同打赢这一场战“疫”!

中国加油!武汉加油!

(视频地址:http://news.cctv.com/2020/01/24/ARTIA9X8bdiLCXCCb8fK4u0h200124.shtml)

[本文图片来自网络,侵删]

参考文献:

[1]张乐, 童星. (2010). 污名化:对突发事件后果的一种深度解析. 社会科学研究(6), 101-105.

[2]Teachman, B. A., Wilson, J. G., & Komarovskaya, I. (2006). Implicit and Explicit Stigma of Mental Illness in Diagnosed and Healthy Samples. Journal of Social and Clinical Psychology, 25(1), 75–95.

[3]张宝山, 俞国良. (2007). 污名现象及其心理效应. 心理科学进展,15(6), 131-139.

[4]Davies, P. G. , Spencer, S. J. , Quinn, D. M. , & Gerhardstein, R. . (2002). Consuming images: how television commercials that elicit stereotype threat can restrain women academically and professionally. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(12), 1615-1628.

[5]郝志红, 梁宝勇. (2015). 心理求助的污名与行为意向的关系:态度的中介作用. 中国临床心理学杂志, 23(6), 1133-1136.

[6]Harrell, S. P. (2000). A multidimensional conceptualization of racism-related stress: Implications for the well-being of people of color. American Journal of Orthopsychiatry, 70(1), 42–57.

[7] Bebbington, K., MacLeod, C., Ellison, T. M., & Fay, N. (2017). The sky is falling: Evidence of a negativity bias in the social transmission of information. Evolution and Human Behavior, 38(1), 92–101.

[8]Chang, Sup Park. (2015). Applying “negativity bias” to twitter: Negative news on twitter, emotions, and political learning. Journal of Information Technology & Politics, 12(4), 342–359.

作者:刘国凤、许放、何昭睿、牛更枫

审核:刘勤学