2025年9月3日

副校长刘宏达一行莅临心理学院检查指导开学工作

9 月 2 日下午,副校长刘宏达一行莅临心理学院,深入调研指导新学期开学各项工作。校党委宣传部常务副部长秦恒、后勤保障部党委书记杨臣、保卫处处长王军、盘龙城校区建设指挥部副指挥长王志彬、图书馆(博物馆)党委书记吴德能全程陪同。会议在南湖综合楼 8030 会议室召开,心理学院领导班子成员出席会议,会议由学院党委书记连海江主持。

连海江代表学院详细汇报了师生到岗返校、安全稳定隐患排查、暑假期间师生思想动态、教学计划的安排与落实等开学准备工作情况,简要介绍了学院上学期取得的工作成效,重点汇报了新学期对学院事业发展的思考和目前存在的困难。学院其他班子成员结合分管工作作了补充汇报。与会职能部门负责人对相关问题给予了积极回应。

刘宏达副校长作总结讲话。他首先对学院开学工作的高效推进给予了高度肯定,同时对学院近年来在学科建设与人才培养领域的相关进展表示热烈祝贺。针对学院未来发展,刘宏达副校长提出了三点要求:一是要深度融入学校发展大局,围绕新校区建设、有组织的科研建设等核心任务,发挥心理学专业优势,在跨学科融合中打造特色研究方向;二是要强化社会服务意识,以社会需求为导向拓展服务领域,提升专业影响力;三是要深化管理体制改革,通过机制创新激发内生动力,积极争取企业等社会资源支持,为学院可持续发展注入新活力。

新突破!我院田媛教授在第五届全国高校教师教学创新大赛上斩获一等奖!

8月16-19日,第五届全国高校教师教学创新大赛在北京理工大学举行。本届大赛由教育部高等教育司指导、中国高等教育学会主办,以 “推动教学创新,培育一流人才” 为主题,共设32个赛区,覆盖全国所有本科高校和学科门类,吸引了12.7万名教师参与校赛、3.4万名教师晋级省赛,最终588门课程的2253名教师入围全国赛现场赛,竞争异常激烈。

我院田媛教师团队凭借扎实的教学功底与创新的教学理念,一路过关斩将入围全国现场决赛,并在新文科正高组的激烈比拼中脱颖而出,斩获一等奖。这一成绩不仅是田媛教师团队的荣耀,更实现了我校在全国高校教师教学创新大赛一等奖上的历史性突破,创造了学校参赛以来的最佳战绩,为我院乃至全校赢得了殊荣。

田媛教师团队的获奖课程《心理学基础》,始终以培育学生心理学核心素养与综合素质为育人导向,在教学实践中不断探索创新。该课程先后荣获全国最美慕课一等奖、国家精品在线开放课程,以及两项国家一流本科课程认定,是团队多年来深耕教学的有力见证。更值得一提的是,团队自主研发的课堂互动信息化平台 “微助教”,已覆盖全国2500所大专院校,服务师生超过1000万人,将教学创新成果辐射到了更广阔的教育领域。

在此次大赛备赛过程中,学校给予了高度重视和全方位支持。从校赛遴选、省赛角逐到国赛冲刺,历时8个月的备赛周期里,校党委常委、副校长周鹏程全程参与并多次指导,本科生院、教师教育学院、信息化办公室等部门与我院密切配合,组织了多轮培训辅导和模拟演练,为团队保驾护航。我院也始终鼓励教师积极投身教学创新,为参赛团队提供了充足的资源与保障,助力团队在赛场上充分展现出高水平的教学创新能力。

田媛教师团队此次获奖,是我院坚持以立德树人为根本任务,重视教学创新、鼓励教师成长的重要成果。未来,学院将以此次获奖为契机,进一步激发全院教师的教学创新热情,深化课堂教学改革,持续提升教学质量,为培养更多高素质心理学人才贡献力量,为学校建设高水平教师队伍、推动人才培养高质量发展添砖加瓦。

我院教师在学校第十三届青年教师教学竞赛中喜获校级二等奖

近日,我校第十三届青年教师教学竞赛圆满落下帷幕。经过激烈角逐,我院张琳老师凭借扎实的教学功底和课堂表现,荣获校级二等奖。

本次竞赛中,张琳老师讲授的《行为改变的钥匙:强化与惩罚》,以斯金纳箱实验为基础,系统阐述强化与惩罚的行为塑造机制,解析强化物类型、强化程序及行为消退规律,引导学生用理论解释刷手机停不下来,动物训练等生活现象,帮助学生掌握行为干预策略,提升自我调节能力,强调“行为科学服务人的解放而非操控”,培养学生的理性行为决策意识、达成知行合一的行为优化与人格发展。

张琳老师表示,参加本次青教赛是一次极其宝贵的学习与成长之旅。通过精心准备《心理学基础》课程中“强化与惩罚”这一核心内容,得以更深入地打磨教学设计,思考如何将斯金纳的行为主义理论以更清晰、生动且富有启发性的方式呈现给学生。备赛的过程,是不断挑战自我、精益求精的过程,它促使参赛者反思教学中的每一个细节——从案例的选取、概念的辨析,到互动环节的设计、价值引领的融入——力求将抽象的行为科学原理转化为学生可理解、可应用的知识,真正实现“点燃向善向上的生命自觉”的教学目标。同时,张琳老师对学院提供的宝贵平台与全力支持表示由衷感谢,尤其是提供关心与指导的老师们。她将带着这份收获,继续努力提升教学水平!

我校一直高度重视青年教师的培养工作,通过开展各类教学竞赛、培训活动等,为青年教师的成长搭建了良好的平台,助力青年教师基础教学能力提升。学院将继续加大对青年教师的培养力度,鼓励更多的青年教师积极投身教学改革与创新,为学校的教育事业发展贡献力量。

探索脑科学新探纪元 | 华中师范大学无液氦脑磁图仪(OPM-MEG)正式启用

7月3日,一场聚焦脑科学前沿的学术盛宴在华中师范大学南湖综合楼成功举办。特邀多位国内顶尖专家与资深工程师,共同为我校师生带来了脑磁图(MEG)技术的深度解读与实践体验;活动上,华中地区首台科研专用128通道无液氦脑磁图仪(Marvel MEG)正式投入使用。这台尖端设备将为我校心理学、人工智能、教育学等领域的研究打开全新视窗,开启探索大脑奥秘的新纪元。

学术报告活动在南湖综合楼报告厅拉开帷幕,四场高水平学术讲座为师生们带来了一场思想的饕餮盛宴。北京航空航天大学教授、未磁科技联合创始人兼首席科学家丁铭,生动地将无液氦MEG比作观测大脑的“高清相机”,极大地拓展了认知神经科学的研究边界。北京语言大学的刘玲博士则分享了她运用MEG进行国际合作、成果荣登《Nature》正刊的宝贵经验,充分展示了MEG技术在顶尖科研中的巨大潜力。我校人工智能教育学部的蔡畅博士与未磁科技的资深工程师则分别从应用规划和技术原理角度,描绘了MEG设备在我校未来科研版图中的广阔前景。

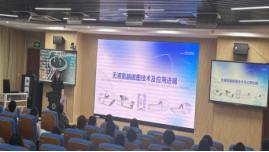

学术报告后,全体与会者移步至南湖脑成像中心,共同见证核心环节——华中师范大学无液氦脑磁图仪Marvel MEG开机仪式。仪式的举行,标志着我校在神经科学研究的硬件设施上迈入了新的台阶,也意味着华中地区的脑科学研究增添了前所未有的强大助力。脑磁图(MEG)以其毫秒级的超高时间分辨率和毫米级的空间分辨率,能够实时捕捉大脑“思考”的动态过程,这对于深入探索语言、记忆、决策等复杂认知活动的神经机制至关重要。它的投入使用,将极大地推动我校在教育心理学、发展心理学、认知神经科学等领域的突破性研究。随着7月份卧式OPM MEG的正式投用,以及预计今年9月可穿戴式MEG系统的建成,我校将拥有国内领先的、多型号脑磁图研究平台。

仪式之后,现场进入了最令人期待的上机操作与演示环节。在未磁科技工程师团队“手把手”的指导下,师生们分组轮流体验,零距离接触这台尖端设备。从受试者准备、数据采集到信号处理,大家亲身感受了MEG实验的全流程。当屏幕上实时跃动起代表大脑活动的信号曲线时,现场响起了阵阵赞叹,浓厚的求知热情与互动氛围将活动推向了高潮。

本次活动的圆满落幕,是知识传递的盛会,更是创新研究的起点。它为华师师生打开了一扇通往大脑奥秘的新窗户,为未来的跨学科合作与前沿探索奠定了坚实的基础。

喜报!我院在中国国际大学生创新大赛(2025)湖北省复赛中斩获金奖

7月24日至25日,中国国际大学生创新大赛(2025)湖北省省赛在湖北工业大学激烈开赛,我院《心翼》项目入围省赛现场赛并斩获金奖!

我院始终将创新大赛工作摆在重要位置,自赛事启动以来,学院科学制定备赛方案,统筹资源,精心组织,多轮打磨,组建由多领域专家构成的指导团队,全方位助力项目在选题聚焦、技术开发、成果展示等方面不断提升,为项目备赛提供全流程支持服务与保障。

在省赛现场决赛中,我院本科生刘腾飞、陈一玮代表项目团队,以出色的项目展示与强烈的社会价值导向赢得专家评审团的高度认可,最终荣获“青年红色筑梦之旅”赛道金奖。

此次金奖的获得,是对我院创新创业教育成效的高度肯定,也充分展现了我院学子在服务国家战略、回应社会需求方面的专业实力与责任担当。未来,学院将继续以创新创业教育为抓手,持续深化实践育人体系建设,鼓励学生在挑战中成长,在实践中成才。

据悉,中国国际大学生创新大赛(2025)是由教育部等十二部委和地方省级人民政府共同主办的创新赛事,是覆盖全国所有高校、面向全体大学生、影响最大的高校双创盛会,以“我敢闯,我会创”为主题,吸引湖北省内众多高校参赛,竞争尤为激烈。

第五届全国发展心理学教师培训与人才培养研讨会圆满召开

2025年8月22日至25日,第五届全国发展心理学教师培训与人才培养研讨会成功举办。会议由中国心理学会发展心理专业委员会主办,华中师范大学心理学院、青少年网络心理与行为教育部重点实验室、人的发展与心理健康湖北省重点实验室承办,教育部高等学校心理学类专业教学指导委员会、全国应用心理专业学位研究生教育指导委员会指导,湖北民族大学和湖北省心理学会协办。来自全国各地的近300位专家学者、一线教师与医生齐聚一堂,共同探讨发展心理学教育与人才培养的创新路径。

会议期间,共开展16场主题报告、3场说课磨课、2场工作坊和1场圆桌论坛,内容涵盖发展心理学前沿研究、教学实践创新、学习困难干预、发展心理学领域人才培养以及AI在教育中的应用等重点议题。

开幕式上,中国心理学会理事长苏彦捷教授、湖北民族大学副校长刘志军教授、中国心理学会发展心理专业委员会主任陶沙教授、湖北省心理学会理事长周宗奎教授致辞,强调发展心理学在社会与教育中的深远意义。华中师范大学心理学院院长孙晓军教授正式发布我国首个“发展心理大模型”。该模型融合理论、研究与案例,具备知识查询、案例推理与发展阶段分析等功能,将为教学、科研与实践提供有力支持。

来自清华大学、北京师范大学、浙江大学、华南师范大学、华东师范大学等高校的专家,围绕儿童追踪研究、幼儿社会善念认知机制、困境儿童干预实践等议题展开研讨,提出了一系列具有指导意义的新观点。教育部高等学校心理学类专业教学指导委员会主任周晓林教授深入探讨了AI时代心理学科建设与人才培养。在专题研讨中,来自高校、科研机构和中小学的研究人员和一线教师围绕阅读困难、数学困难等学习困难的识别与干预深入研讨,提出建立“学校—医院—特教”三方联动机制,以推动形成分级、精准、可持续的支持体系。在圆桌论坛中,与会专家聚焦大中小学教育需求与实际对接,围绕面向学生发展的应用心理专业人才培养模式,探讨家校社医协同的心理健康教育实践和体育学科特色的心理人才培养改革,中国心理学会前任理事长赵国祥教授担任主持人。在工作坊等环节,香港理工大学胡祥恩教授聚焦“AI+教育”主题,展示了人工智能赋能心理学课堂与教学创新的应用探索和潜力。“说课磨课”环节则通过中小学和高校教师的课堂展示与深度研讨,促进心理健康教育与发展心理学教学质量的提升。

闭幕式上,中国心理学会发展心理专业委员会副主任纪林芹教授代表大会致辞,感谢各方支持并对未来发展寄予厚望。西南大学冯廷勇教授介绍了承办下一届会议的相关安排。

本次研讨会在深化学术交流、推动教学改革、促进心理健康教育和人才培养改革等方面成果丰硕,为新时代发展心理学的教学与人才培养注入了新的活力。

华中师范大学心理学院湖北省肿瘤医院举行专业实习基地授牌仪式

2025年8月29日上午,华中师范大学心理学院与湖北省肿瘤医院在该院护理部会议室举行校级示范专业实习基地授牌仪式,并召开实习总结大会。本次活动标志着双方在心理学临床实践与人才培养方面的合作迈上新台阶。

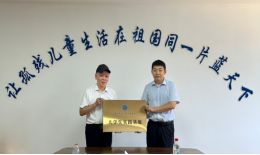

华中师范大学心理学院任志洪副院长、实习指导教师夏勉副教授及全体实习生参加了活动。湖北省肿瘤医院陈健副院长、护理部刘珊主任、黄燕华副主任,以及心理护理专科小组的带教老师也一同出席。

任志洪副院长介绍了我院的实习指导工作,充分肯定了湖北省肿瘤医院对心理学院实习工作的支持,在双方的共同努力下,去年湖北省肿瘤医院获批华中师范大学第二批校级示范实习基地。任志洪副院长代表学校授牌湖北省肿瘤医院为“华中师范大学心理学院临床教学专业实习基地”,这标志着双方在本科应用心理学人才培养方面的合作进入到新阶段,为双方今后建立稳定的实习、科研、就业等多方面的合作奠定了基础。

授牌结束后,2022级心理学院实习生进行了实习工作汇报,重点展示了个别心理咨询、团体辅导、科普图文和视频及实习总结。实习指导老师夏勉对实习生们在实习期间展现出的专业素养、实践能力和敬业精神给予了充分肯定。汇报结束后,护理部还为优秀实习生等颁发了荣誉证书。

实习基地授牌不仅是双方合作的新起点,也为应用心理学专业人才提供了宝贵的临床实践机会。通过这样的合作,未来将有更多心理学学子能够将理论知识应用于临床实践,提升专业能力,同时也为肿瘤患者带来更多心理支持和关怀。

我院赵庆柏教授课题组在《Learning and Instruction》发表论文

揭示视频交流中自视窗口对团体创造力的影响

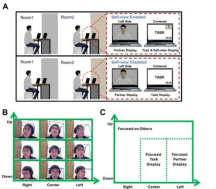

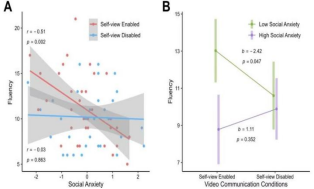

近日,我院赵庆柏教授课题组在教育心理学领域顶级期刊《Learning and Instruction》(中科院1区Top)发表最新研究成果,揭示了在视频交流中,自视窗口(Self-view)功能对团体创造活动的复杂影响。论文题为 “Impact of self-view in video communication on group brainstorming”,我院已毕业博士生梁正为该论文第一作者,华中师范大学赵庆柏教授、于全磊副教授、湖北中医药大学陈石博士为共同通讯作者。

随着在线协作与远程教育的普及,视频交流已成为团体协作与远程学习的重要工具。然而,相较于面对面交流,视频交流引入了“自视窗口”(即在屏幕上实时呈现自身形象)这一新特征,其是否会影响团体的创造性过程与表现?以往的研究对此尚无定论。

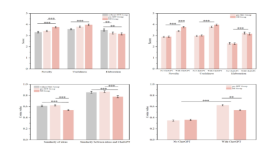

为系统探究该问题,研究设计了两项实验,采用皮肤电、视觉追踪与运动能量分析等多模态方法,整合生理与计算机视觉技术,比较了“自视窗口”开启与关闭条件下参与者在团体头脑风暴任务中的表现及其认知和社会过程特征差异,并考察了社交焦虑这一人格特质的潜在调节作用。

实验1比较了有、无自视窗口时团体的头脑风暴表现与社会交互过程。结果发现,开启自视窗口能显著增加团体产生想法的类别(灵活性),并伴随着更高的皮肤电反应(即更高的生理唤醒水平)及更积极的交互体验。实验2中,研究者采用计算机视觉技术(OpenFace)记录参与者在互动过程中的注视分布,进一步考察自视窗口对个体认知注意分配的影响。结果显示,开启自视窗口虽然增强了参与者对自我形象区域的关注,但并未减少其对同伴的注视时间,表明自视窗口的开启并未显著干扰交流相关的注意分配机制。

该研究首次揭示了视频交流中自视窗口功能对团体创造力影响的潜在机制及边界条件。研究成果为远程教育和在线协作的效能提升提供了重要的科学依据,并提供了实践启示:在进行基于视频交流的团体创造活动时,应充分考虑成员特质差异,有针对性地调整自视窗口的启用策略或沟通界面设计,以优化协作效率与创造性表现。

我院赵庆柏教授课题组在《Computers & Education》发表论文

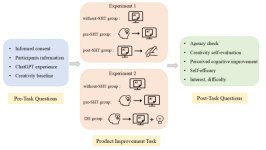

近日,我院赵庆柏教授课题组在教育学领域国际顶级期刊《Computers & Education》(中科院1区Top期刊,IF=10.5)发表最新研究成果,系统探讨了人类主体性在学生-AI协同创造性问题解决中的作用。论文题为“Student-AI Collaborative Creative Problem-Solving: The Role of Human Agency”。我院2024级博士生郭文欣与已毕业博士生梁正为该论文共同第一作者,湖北中医药大学陈石博士、华中师范大学赵庆柏教授、于全磊副教授为共同通讯作者。

先前研究发现,人-AI协同能广泛提高整体的创造性表现。但是,当前的人-AI协同创造存在三大问题:一是难以产生原始的、突破性的创新;二是可能导致创意同质化;三是削弱甚至剥夺人的独立思维,不利于人的创造力的提升与发展。然而,现有研究尚未提出有效的策略来优化人-AI的协作模式。

本研究认为,产生如此负面效果的主要原因是当前的人-AI协作创造违反了分布式认知理论的基本假定——人的主体性地位,即学生在与AI互动时会将问题解决的主责转移到AI上,从而导致人的主体性丧失。相应地,本研究以分布式认知理论为基础,将学生置于人-AI协同创造的主体地位,而将AI作为人类认知的延伸,并探索提升人-AI协同创造的策略以及实现学生创造力培养目标的路径。

为深入探究这一问题,研究设计了两项实验,通过不同的操纵方式来激发和维持人类主体性。实验1通过设置“协作前独立思考”与“协作后独立思考”条件,考察两种学生-AI协作方式对创造性问题解决的影响。研究结果发现,协作前独立思考可以优化学生在与AI互动中的提问质量,同时能显著提升学生的认知获得感。但提问质量的提升是阶段性的,并不足以驱动整个创造过程,因此并未导致最终创意方案的显著提升。

实验2进一步要求学生在协作过程中将自身事先独立生成的想法与AI生成内容深度整合,以确保人类主体性的持续。结果表明,深度整合组的提问质量得到了持续性提升,并驱动了最终方案创意的显著提升。同时,学生个性化的想法也导致了彼此间方案相似性的显著下降。

本研究基于分布式认知理论,从人类主体性视角探讨学生应如何更好与AI交互,为教育领域AI技术的有效应用提供了重要启示。人类主体性的持续激活与认知整合是实现人-AI协同创造的关键路径。创新教育应重点关注学生独立思考与AI 使用之间的平衡,将学生定位为具有反思能力和整合能力的认知主体,而非被动的内容接收者。未来的教育技术设计应设计能够持续激发人类主体性、促进深层协同加工的AI支持环境,从而真正实现创造力的深度发展。

我院刘威副研究员课题组在《Behavior Research Methods》发表论文

近日,我院刘威副研究员课题组在国际心理学与行为科学领域的重要期刊《Behavior Research Methods》发表题为《Boundaries in the eyes: Measure event segmentation during naturalistic video watching using eye tracking》的研究论文。该研究提出了一种利用眼动追踪与机器学习方法,实现自然刺激感知过程中实时检测记忆编码过程中事件分割的新型计算方法学,并在不同类型的自然刺激数据中得到重复验证。

在日常信息加工过程中,人们会不自觉地将连续的经验分割为离散的“事件”,这一现象被称为事件分割(event segmentation)。传统的测量方式多依赖主观报告或神经影像学手段,但这些方法往往存在实时性差、成本高昂等局限。本研究通过收集健康青年在观看商业电影影片与在线网课课程时的眼动数据,分析瞳孔大小与眼动速度在事件边界附近的动态变化,并结合跨被试相关性分析(ISC)与隐马尔可夫模型(HMM)进行建模。

研究发现,眼动特征能够敏感反映事件边界,并且隐马尔可夫模型参数能够有效识别这些边界,其结果与人工标注高度一致。同时,该方法还能够预测学习效果,为事件分割研究提供了高效、可推广的工具框架。随着低成本眼动设备的普及,该方法在教育、媒体认知、临床诊断等应用领域具有广阔前景。

该论文的第一作者和第二作者分别为我院已毕业本科生李家莘和已毕业本科生陈政玥,郝鑫副教授与刘威副研究员为共同通讯作者。本研究工作体现了心理学院和课题组高度重视青年学生科研能力培养。近年来,课题组多名毕业生继续深造,先后进入清华大学、中国科学院心理研究所、华南师范大学攻读博士学位,以及华中师范大学、南京大学、电子科技大学、香港中文大学(深圳)和境外高校攻读硕士学位。该成果不仅展示了我院在心理学与行为科学领域的前沿探索,也彰显了我院在本科生科研培养方面的显著成效。

心手相牵,筑梦未来:春雨服务队前往孝感市儿童福利院开展志愿服务

2025年7月6日,华中师范大学心理学院党委副书记丁玉斌、指导老师张琳带领学院春雨服务队孝感分队前往孝感市儿童福利院开展为期七天的暑期志愿服务活动,这也是心理学院大学生暑期社会实践活动的一部分。

抵达福利院后,在院长江丹的带领下,全体成员参观了院内设施。江院长详细介绍了康复训练室、感觉统合训练室、认知训练室和心理咨询室等专业场所,以及福利院所服务的不同年级儿童和特殊儿童的基本情况。她强调,孝感市儿童福利院作为隶属于市民政局的全额拨款事业单位,核心职责是为孤残儿童提供养育、教育、康复、治疗、安置等全方位服务,切实保障其权益。

参观结束后,双方在会议室隆重举行“华中师范大学心理学院大学生实践基地”授牌仪式。孝感市民政局副局长黄海、老儿科负责人罗萍,以及福利院院长江丹、副院长王安平共同出席仪式。

仪式上,江丹院长首先致辞,介绍了福利院的基本情况与服务理念,并表达了将福利院建设成为优秀大学生实践基地的殷切期望。随后,春雨服务队孝感队队长向潮波介绍了服务队的基本情况、成立以来的丰富实践成果,以及本次在福利院的具体行程安排。他重点说明了针对特殊儿童精心设计的实践课程,涵盖健康教育、励志教育及素质拓展活动等内容。

黄海副局长代表市民政局发言。他高度认可在福利院设立实践基地的意义,对华中师范大学心理学院的信任、对福利院的关爱与重视表示由衷感谢。他强调,这种合作模式能有效整合高校专业资源与福利院实际需求,对提升服务质量具有深远意义,并对实践活动成果寄予厚望。

丁玉斌副书记在讲话中指出,此次授牌在高校的专业资源与社会服务的迫切需求之间架起了一座坚实的沟通桥梁。他对实践队员提出三点要求:一是要始终秉持专业精神,传递科学关怀;二是要真诚践行服务精神,甘于奉献付出;三是要格外珍惜实践机会,在学思践悟中实现自我成长。

在热烈的掌声中,丁玉斌副书记将“华中师范大学心理学院大学生实践基地”牌匾授予福利院副院长王安平,双方合影留念,宣告基地正式成立。双方均对此次“双向奔赴”的合作表达了充分的信心,并共同期待未来更深入的实践活动持续开展。此次活动受到孝感市民政局的高度重视与大力支持,标志着校地合作服务特殊群体的新篇章正式开启。

“心晴服务队”赴固镇县开展暑期社会实践启动仪式暨学生心理健康教育调研座谈会

为深入贯彻落实高校心理育人理念,推动优质心理健康教育资源向基层延伸,7月4日下午,心理学院心晴服务队赴安徽省蚌埠市固镇县,与团固镇县委联合举办暑期社会实践启动仪式暨学生心理健康教育调研座谈会。固镇县教育局、固镇县第二中学、固镇县实验中学、友爱社会工作服务中心等部门相关负责同志与心理学院副教授唐云及服务队全体队员出席座谈会。此次座谈会由团固镇县委书记薛陈主持。

座谈会上,副教授唐云代表学院介绍了我院在学科建设、师资队伍、科研成果、人才培养及社会服务等方面的总体情况,展现了学院在推动学生心理健康教育、服务社会发展中的积极作为和专业优势。

然后,固镇县教育局教研室负责人王正安介绍了当地在学生心理健康教育方面的工作进展,涵盖体系建设、师资队伍培育、活动开展等方面的成效,并指出当前仍存在的一些实际困难与挑战。固镇二中、实验中学及友爱社会工作服务中心等单位相关负责人则分别分享了校内外心理健康课程设置、服务模式及个案干预工作的具体做法与经验。

接着,服务队王浩楠围绕本次实践主题“心手相牵,晴空万里”,汇报了实践内容和服务规划,包括心理辅导课、团体辅导、素质拓展和个体辅导等活动,旨在结合专业所学,回应中小学生心理健康发展需求,以实际行动推动心理育人向基层延伸。

在交流环节,校地双方就当前青少年心理健康面临的挑战、基层心理服务体系建设的重点难点及未来合作方向进行了深入探讨。与会人员一致认为,高校与地方协同发力,是推动心理健康教育可持续发展的有效路径。

未来,心理学院将持续深化与地方政府、学校、社会组织等多方协作机制,拓展实践育人平台,提升心理服务实效,为基层青少年心理健康教育提供更专业、更精准的支持,为构建系统、全面、协同的心理健康服务体系贡献“心”力量。

国际交流:心理学院赴“一带一路”国家开展“丝路·心桥”暑期研学活动

为进一步深化国际学术交流与合作,拓宽国际视野,7月5日至15日,心理学院18名师生启程前往塞尔维亚、匈牙利、奥地利等中东欧国家,开启为期11天的“丝路·心桥:一带一路心理学发展溯源计划”暑期研学活动。

作为首个与中国签署“一带一路”合作协议的欧洲国家,塞尔维亚是本次研学的首站。7月6日上午,研学团走进中国驻塞尔维亚大使馆,在工作人员的讲解下回顾1999年中国驻南斯拉夫大使馆轰炸事件的历史背景,全体师生肃立静默,深切哀悼遇难烈士,在铭记历史中感悟两国深厚友谊。

当日下午,师生们到访贝尔格莱德大学,与当地学生展开热烈互动,随后聆听了该校Jovana Ranđelović教授题为“Unlocking Potential: The Role of Growth Mindset in Personal and Professional Life”的专题讲座。讲座中,师生们踊跃提问、深入探讨,在思想碰撞中收获了关于成长型思维的全新洞见。

7月7日上午,研学团前往贝尔格莱德中国文化交流中心,向在轰炸事件中牺牲的三位烈士敬献鲜花,表达深切缅怀。当日下午,研学团走进特斯拉博物馆,从科技与文化交融的角度,进一步加深对塞尔维亚社会发展的认知。

7月8日,师生们赴诺维萨德大学开展学术交流,聆听Dragana Jelić教授关于“Well-being at Work: A Job Demands–Resources Model Perspective”的专题讲座。据悉,研学团还将走访当地中资企业及“一带一路”项目,后续将前往匈牙利、奥地利等地继续开展学术参访与文化交流活动。

此次“丝路·心桥”研学项目以跨文化心理学研究为主线,通过学术对话与实践参访,深入解析心理学在社会治理、经济合作与文化交融中的赋能作用,为师生搭建了国际化学习与交流的重要平台。参与师生表示,将珍惜此次研学机会,积极吸收国际先进经验,努力为推动“一带一路”背景下的心理学研究贡献力量。

校地联动共建实践基地

春雨服务队助力福利院儿童筑梦华师

7月9日,华中师范大学心理学院春雨服务队精心策划并组织孝感市儿童福利院“童心向阳·筑梦华大”访学团活动,该活动是春雨服务队在该福利院建立大学生社会实践基地后,深化校地合作、实现“双向奔赴”的又一重要实践。在队员的全程陪伴下,8名福利院学生走进华中师范大学,开展为期一天的沉浸式高校体验之旅。本次活动旨在依托高校优质资源,通过丰富多元的实地访学,深化儿童对高等学府的认知,激发其内生学习动力与人生理想,同时彰显高校服务地方发展的社会责任和担当。

清晨,访学团在服务队队员刘腾飞等人的带领下,满怀期待抵达桂子山校区。漫步绿树成荫、书香氤氲的桂中路,孩子们在志愿者的细致讲解中,从博雅广场的人文气息到露天电影院的青春活力,系统了解了大学校园的文化底蕴与日常学习生活场景,高校环境的独特魅力在孩子们心中悄然扎根。

生物博物馆内,琳琅满目的2000余件珍贵标本成为生动的课堂。志愿者耐心讲述标本背后的科学知识与历史故事,带领同学们了解标本的制作工艺及其背后的生态意义,并重点介绍了濒危物种中华鲟,引发孩子们对生态保护的关注与思考。随后,大家走进校博物馆,参观器物珍品厅、钱基博捐赠文物展厅与书画厅,孩子们得以近距离欣赏文化瑰宝,倾听藏品背后的文化故事,文化自信与民族自豪感在无声中得以增强。

午间,心理学院副教授张琳在南湖综合楼与孩子们共进交流午餐会,亲切自然的交谈拉近了师生距离,张教授耐心倾听孩子们的成长故事,和他们温情互动,现场氛围温馨自然。下午的访学活动聚焦学科前沿,在心理学院脑成像中心,孩子们在专业教师的引导下,参观了高精尖的科研设施,并通过虚拟现实技术设备体验了科技的魅力。这一环节不仅开阔了孩子们的眼界,更让他们直观感受到知识的力量和科研探索的神奇,在心中悄然埋下追求卓越、探索未知的种子。

此次访学活动,是春雨服务队深化校地合作、实现“双向奔赴”的务实之举。通过精心设计的参观路线与沉浸式体验,不仅有效增强了孝感市福利院儿童的体验感与信念感,引导他们树立远大理想,更充分展现了华中师范大学作为高等学府服务社会、赋能地方的责任与功能。春雨服务队将持续以实践基地为纽带,不断探索创新帮扶形式,整合高校资源,助力更多孩子拓宽人生视野,拥抱更广阔的未来舞台,让校地合作的硕果惠及更多需要关爱的群体。

编辑:肖 菲

图片:肖 菲

审读:丁玉斌、肖菲