近日,我院任志洪教授课题组在数字健康和医疗领域领先的同行评议期刊《Journal of Medical Internet Research》(中科院2区Top期刊,IF=6.0)发表题为《Prevalence of Dropout and Influencing Factors in Digital Psychosocial Intervention Trials for Adult Illicit Substance Users: Systematic Review and Meta-Analysis》 的研究论文。该研究采用元分析方法,聚焦数字化社会心理干预在成年非法药物使用者中的治疗脱落率,并对潜在调节因素进行了全面分析。

论文的第一作者和共同一作分别为我院2023级应用心理专业硕士李佳亿和已毕业的2022级应用心理专业硕士刘昕怡,任志洪教授为通讯作者。本研究体现了课题组在心理学与数字医学交叉领域的前沿探索,也彰显了我院在应用心理专业硕士科研培养方面的显著成效。

非法药物使用已成为全球重大公共卫生问题,数字化社会心理干预为应对这一挑战提供了新途径。然而,这类干预是否能有效降低成年非法药物使用者的中途退出率?现有相关研究对此仍存在空白。本研究基于大规模元分析,系统揭示了针对此人群的数字化社会心理干预在不同干预阶段的退出率特征及影响因素,为公共卫生与成瘾治疗领域提供了重要的循证依据。与以往主要关注人口统计学特征的研究不同,本研究在保留该特征的基础上,新增临床指标、治疗师因素和干预特征三类预测变量,以建立更系统的理论框架。

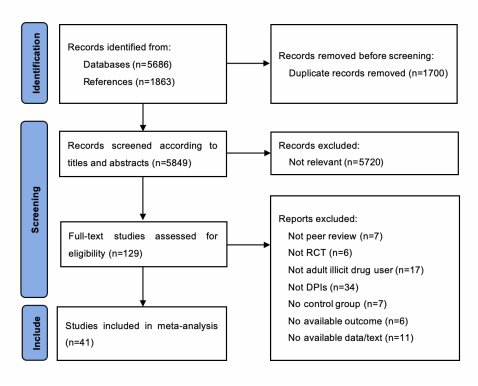

文献检索遵循PRISMA指南,在Web of Science、PubMed、PsycINFO、Embase和Cochrane对照试验注册库中检索截至⾄2025年8⽉27⽇发表的研究,并根据预定义标准筛选相关⽂献。纳⼊标准为:1)年龄在18岁及以上且有⾮法药物使⽤⾏为者。⾮法药物指⾮医疗或⾮科研⽬的使⽤的管制物质,包括但不限于⼤⿇、可卡因、苯丙胺和阿⽚类药物;2)数字社会⼼理⼲预是主要治疗⼿段。操作定义为主要通过数字平台提供的结构化⼼理⼲预,包括移动应⽤程序、基于⽹络的程序或数字通信⼯具,可伴有或不伴有最⼩程度的人工⽀持;3)⽂章报告样本量及/或脱落率;4)随机对照试验。经筛选最终纳⼊41项研究,共涉及9693名年龄在19⾄50岁之间的参与者。

PRISMA研究检索与筛选流程图

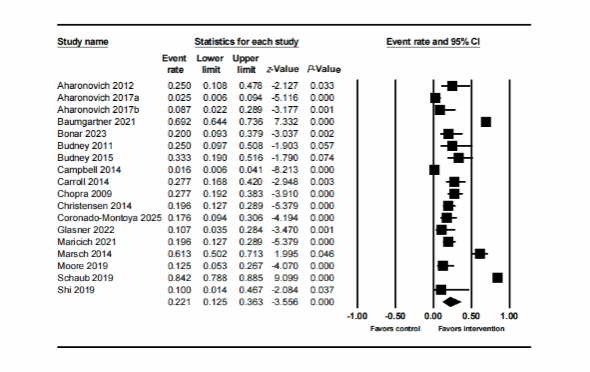

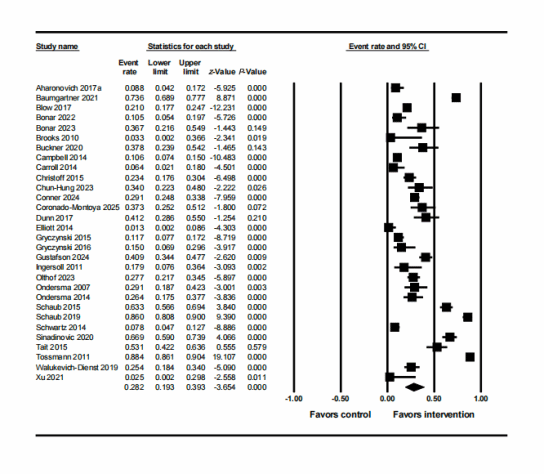

统计显示,治疗结束后和最长随访期共获得48个脱落率数据,两个时间点的结果存在差异。治疗结束时,干预组平均退出率约为 22%(95% CI 0.13-0.36),低于对照组的 26%(95% CI 0.16-0.39);在最长随访时,干预组退出率约 28.2%(95% CI 0.19-0.39),对照组约 27.8%(95% CI 0.20-0.37)。四组数据均低于传统面对面社会心理干预约30%的脱落率,这提示数字化社会心理干预在该人群的治疗保留率方面具有潜在优势。

干预组治疗结束时脱落率森林图

干预组最长随访时脱落率森林图

然而,不同研究中脱落率受多重因素影响,表现出较高异质性。通过元回归与亚组分析,本研究进一步识别了若干关键影响因素。结果显示,短期脱落率主要与就业状况、基线临床诊断、基线主要物质使⽤(如可卡因使用者退出率较高)及⼲预频率相关。而在最长随访期,婚姻状况、基线药物使⽤频率和招募来源(通过网站招募的参与者退出率较高,而校园招募则较低)成为关键预测因素。这些发现为优化数字化干预、提升其可持续性提供了重要启示。

最后,本研究提示未来研究可进一步探索与常见假设相悖或文献中报道不足的因素,同时推动随机对照试验在设计、测量与报告方面的标准化,并加强对高风险人群的针对性干预。持续在这些领域开展探索,将有助于推动数字化社会心理干预的发展,更好地支持成年非法药物使用者的长期康复。

参考文献:Li, J., Liu, X., Du, X., Mi, T., & Ren, Z. (2025). Prevalence of Dropout and Influencing Factors in Digital Psychosocial Intervention Trials for Adult Illicit Substance Users: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Medical Internet Research, 27, e77853–e77853. https://doi.org/10.2196/77853

文案: 任志洪

图片: 任志洪

审核: 赵庆柏